親子交流は、子供と離れて暮らしているお父さんやお母さんが子供と定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子供は父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

親子交流の取り決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、相手と直接会うのが難しい場合などに、付き添い等の支援を行います。

費用は無料です。

原則、月1回、1年間ご利用いただけます。利用には収入(所得)等一定の要件があります。

※交通費、施設利用にかかる費用など、実費相当については、ご自身でご負担いただきます。

平成24年4月1日より民法が改正され、離婚をする際に、子供の親子交流と養育費について夫婦間で取り決めを行うことが明記されました。

はあとでは、平成24年5月7日より、親子交流支援の受付を開始しています。

はあとの親子交流事業は、父母だけでは親子交流を始めるのに不安や困難がある場合に東京都が支援するものです。ルールに則り、決められた支援内容に沿って行います。

以下の「親子交流支援 支援内容・利用条件」を必ず父母双方で確認、合意の上、お申し込みください。

親子交流支援 支援内容・利用条件

父母間で「東京都の親子交流支援を受け、交流を行う」との合意が必要です。

1. 支援の対象者

次の条件を全て満たしている方が対象となります。

- 中学生までの子供がいること。

- 子供と同居している親については、都内に住所を有していること。

- 子供と同居している親、同居していない親の両方が以下の条件を満たすこと。

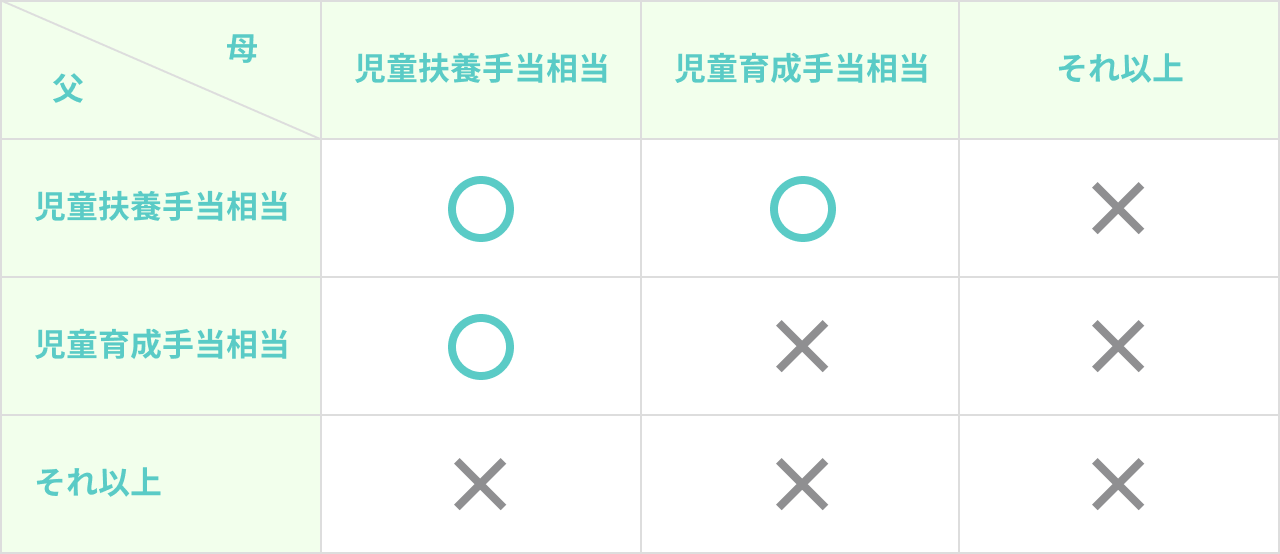

- 所得水準が双方とも児童扶養手当受給相当、又は一方が児童扶養手当受給相当で他の一方が児童育成手当受給相当であること。

*各手当受給の所得限度額(子供1人の場合)

・ 児童扶養手当 230万円(収入目安額 354.4万円)

・ 児童育成手当 398.4万円(収入目安額 575.5万円)

児童に関する手当 (東京都福祉局)

- 所得水準が双方とも児童扶養手当受給相当、又は一方が児童扶養手当受給相当で他の一方が児童育成手当受給相当であること。

- 子の連れ去り、配偶者暴力などの恐れがないこと。

- 過去に本事業を利用していないこと。

2. 援助内容・期間

- 親子交流の際の付き添い、子の受け渡し、親子交流の日時・場所・時間・方法などの連絡調整など。

方法は、親子交流の場に支援者が付きそう「付添型」、子供の受け渡しを援助する「受渡し型」、双方の親に連絡を取り日程や場所の調整を行う「連絡調整型」などがあります。

※ 具体的な方法などは事前相談の際にお話を伺い決定します。 - 支援開始月から1年間(最大12回)ご利用いただけます。

- 交流は月1回まで、1回の時間は1時間程度です。

◎支援が実施できるかどうかは、事前相談により決定します。

3. 費用

支援費用は、公費負担で無料となります。ただし交通費・施設利用料等の実費はご自身の負担です。

親子交流支援の流れ

親子交流支援のお申し込みの前に、必ずお電話をください。

-

1.申込書提出(所得証明添付)

- 申込書を、はあとのホームページよりダウンロード、2枚とも印刷してください。

- 同居親・別居親それぞれ自筆・押印、2枚ともご記入の上、所得を

証明する書類(児童扶養手当証書の写し、児童育成手当受給証明書、課税(非課税)証明書、確定申告書の写し、の内1つ)を同封して、「はあと」もしくは「はあと多摩」にご郵送ください。

(双方とも、同じ宛先にお送りください。)

-

2.収入等の資格審査

- 双方の書類が整いましたら、審査の上、結果を父・母各々にお知らせします。

-

3.事前相談

- 父母それぞれに対し、別々に親子交流支援員が面接して親子交流のルールを確認し、確認書に署名の上、提出いただきます。

主なルール

- 子供中心の日程調整

- 子供が安心して楽しめる時間にする

- 親に会うことを子供に事前に伝える

- 交流の維持のための父母の協力

(別紙「子どもが主人公であるための親子交流のルール」参照)

-

4.支援決定

- 事前相談終了後、交流援助ができるかどうか決定します。

- 相談の内容により、親子交流支援が始められない場合があります。

-

5.実施方法の調整

-

6.支援実施

*ルール違反が認められたとき、支援は中止となります。

-

7.支援終了 最終回

自力で実施

親子交流の条件を変更したい場合等は、父母間で再協議してください。

親子交流支援申込みについて

※お申し込みの前に下記1.2. を必ずお読みください。

申込書はこちらからダウンロードしてください。(2ページとも印刷記入してご提出ください)

まずはお電話ください

火 水 木 金:9:00~20:30

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階

東京都ひとり親家庭支援センターはあと

親子交流支援担当 宛

火 金:9:00~19:30

〒190-0012

東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階

東京都ひとり親家庭支援センターはあと多摩

親子交流支援担当 宛

親子交流(面会交流)参考ページ 法務省

法務省のホームページには、親子交流(面会交流)についての情報が掲載されています。

法務省が作成したパンフレット(合意書のひな型等)や、親子交流支援団体(面会交流支援団体)の一覧等がご覧いただけます。